前言 美国海军拥有 93艘核潜艇 ,这个数字让全球为之震撼。当所有人都盯着水面上那11艘航母耀武扬威时,真正的杀手却在 海底悄然游弋 。 海狼级核潜艇 能在600米深海静音潜行,就像深渊中的幽灵。它们携带着50枚战斧导弹,随时准备给予 致命一击 。 这些 深海猎手 究竟有多可怕?中国能否在这场看不见的较量中占得先机? 水面耀武扬威,水下暗藏杀机 就在各国军事专家都在琢磨如何击沉美军航母的时候,真正的危险却来自水下。 航母再强大,也只是水面上的移动机场 。而核潜艇,则是深海中的 隐形杀手 。 想象一下这样的场景:当航母编队浩浩荡荡地穿越大洋时,海底几百米深处,一双"眼睛"正在静静地注视着这一切。 这就是核潜艇的恐怖之处 ——你知道它存在,但永远不知道它在哪里。 回顾历史, 古巴导弹危机 期间,美国航母战斗群逼迫苏联潜艇上浮的画面至今令人印象深刻。 但那个时代已经过去了。 现代核潜艇的威胁性,远超当年那些需要定期上浮充电的 常规潜艇 。 美军现役的93艘核潜艇中, 海狼级、弗吉尼亚级、俄亥俄级 各具特色,但都有一个共同特点:致命且无声

水面耀武扬威,水下暗藏杀机 就在各国军事专家都在琢磨如何击沉美军航母的时候,真正的危险却来自水下。 航母再强大,也只是水面上的移动机场 。而核潜艇,则是深海中的 隐形杀手 。 想象一下这样的场景:当航母编队浩浩荡荡地穿越大洋时,海底几百米深处,一双"眼睛"正在静静地注视着这一切。 这就是核潜艇的恐怖之处 ——你知道它存在,但永远不知道它在哪里。 回顾历史, 古巴导弹危机 期间,美国航母战斗群逼迫苏联潜艇上浮的画面至今令人印象深刻。 但那个时代已经过去了。 现代核潜艇的威胁性,远超当年那些需要定期上浮充电的 常规潜艇 。 美军现役的93艘核潜艇中, 海狼级、弗吉尼亚级、俄亥俄级 各具特色,但都有一个共同特点:致命且无声 就拿最新的 哥伦比亚级核潜艇 来说,单艇造价高达130亿美元,几乎接近一艘福特级航母的成本。 这笔巨额投资换来的是什么? 换来的是 171米长的钢铁巨兽 ,能够携带24枚三叉戟导弹,每枚导弹可搭载多个核弹头。 更可怕的是,它采用新型S1B核反应堆, 几十年无需更换核燃料 。 这意味着什么?意味着它可以在全球任何海域长期潜伏, 随时准备发起攻击 。 而在水面上张牙舞爪的航母51我也要配资,反倒像是吸引火力的"靶子"。 当各国都在研发 反舰弹道导弹 来对付航母时,核潜艇却在深海中冷眼旁观。

就拿最新的 哥伦比亚级核潜艇 来说,单艇造价高达130亿美元,几乎接近一艘福特级航母的成本。 这笔巨额投资换来的是什么? 换来的是 171米长的钢铁巨兽 ,能够携带24枚三叉戟导弹,每枚导弹可搭载多个核弹头。 更可怕的是,它采用新型S1B核反应堆, 几十年无需更换核燃料 。 这意味着什么?意味着它可以在全球任何海域长期潜伏, 随时准备发起攻击 。 而在水面上张牙舞爪的航母51我也要配资,反倒像是吸引火力的"靶子"。 当各国都在研发 反舰弹道导弹 来对付航母时,核潜艇却在深海中冷眼旁观。 比航母更可怕的深海猎手 说起核潜艇的技术优势, 静音能力 绝对是王牌中的王牌。 现代核潜艇就像给钢铁巨兽装上了"静音拖鞋"。 消声瓦技术 让它们在水中的移动如同鱼儿游泳一般自然。 美军潜艇的 浮筏减震系统 ,能够将艇内噪音降到几乎与海洋背景噪音融为一体的程度。 这种技术有多先进? 打个比方,就像在图书馆里轻声翻书, 根本不会被人察觉 。 更可怕的是 无限续航能力 。传统潜艇需要定期上浮充电,暴露行踪。 而核潜艇可以在水下连续潜航数月,甚至半年以上。

比航母更可怕的深海猎手 说起核潜艇的技术优势, 静音能力 绝对是王牌中的王牌。 现代核潜艇就像给钢铁巨兽装上了"静音拖鞋"。 消声瓦技术 让它们在水中的移动如同鱼儿游泳一般自然。 美军潜艇的 浮筏减震系统 ,能够将艇内噪音降到几乎与海洋背景噪音融为一体的程度。 这种技术有多先进? 打个比方,就像在图书馆里轻声翻书, 根本不会被人察觉 。 更可怕的是 无限续航能力 。传统潜艇需要定期上浮充电,暴露行踪。 而核潜艇可以在水下连续潜航数月,甚至半年以上。 这意味着什么?意味着它可以悄悄跟踪目标几千公里, 在最意想不到的时刻发起攻击 。 海狼级核潜艇的 潜深能力 超过600米,比大多数反潜武器的有效攻击深度还要深。 在这个深度,它就像深海中的幽灵, 几乎无法被发现 。 武器装载能力更是令人胆寒。 一艘海狼级可以携带 50枚战斧巡航导弹 ,射程超过1600公里。 这些导弹可以打击陆上目标,也可以攻击海上舰艇。 8个 660毫米鱼雷发射管 ,可以同时发射多种武器。

这意味着什么?意味着它可以悄悄跟踪目标几千公里, 在最意想不到的时刻发起攻击 。 海狼级核潜艇的 潜深能力 超过600米,比大多数反潜武器的有效攻击深度还要深。 在这个深度,它就像深海中的幽灵, 几乎无法被发现 。 武器装载能力更是令人胆寒。 一艘海狼级可以携带 50枚战斧巡航导弹 ,射程超过1600公里。 这些导弹可以打击陆上目标,也可以攻击海上舰艇。 8个 660毫米鱼雷发射管 ,可以同时发射多种武器。 更恐怖的是水雷投放能力,一次性可以布设 100枚水雷 。 想象一下,一艘看不见的潜艇在关键海域悄悄布雷。 这就像在门前埋设地雷, 神不知鬼不觉 。 相比之下,航母虽然威风凛凛,但目标巨大, 容易被锁定 。 核潜艇却能利用海洋的掩护, 神出鬼没 。 这就是为什么军事专家说,真正可怕的不是明面上的敌人,而是 暗中的威胁 。

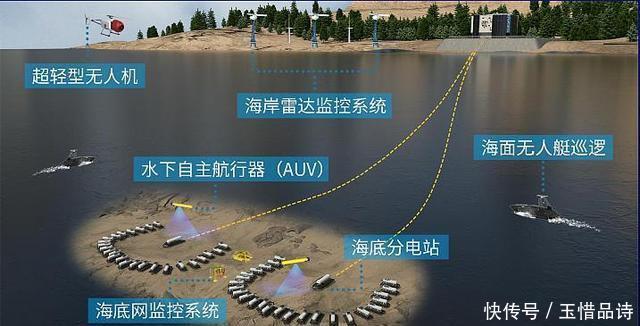

更恐怖的是水雷投放能力,一次性可以布设 100枚水雷 。 想象一下,一艘看不见的潜艇在关键海域悄悄布雷。 这就像在门前埋设地雷, 神不知鬼不觉 。 相比之下,航母虽然威风凛凛,但目标巨大, 容易被锁定 。 核潜艇却能利用海洋的掩护, 神出鬼没 。 这就是为什么军事专家说,真正可怕的不是明面上的敌人,而是 暗中的威胁 。 中国亮剑:看不见的对手并非无懈可击 面对水下威胁,中国并没有坐以待毙。 运-8Q反潜机 就像海洋上空的"猎鹰",配备先进声呐浮标,能够在广阔海域进行地毯式搜索。 这种反潜机一次可以投放 上百个声呐浮标 ,形成立体监控网络。 每个浮标都是海洋中的"耳朵", 时刻倾听着水下的动静 。 更重要的是,中国正在构建 立体反潜网络 。 从海底的声呐阵列,到海面的驱逐舰编队,再到空中的反潜机巡逻。 这张大网正在越织越密 。

中国亮剑:看不见的对手并非无懈可击 面对水下威胁,中国并没有坐以待毙。 运-8Q反潜机 就像海洋上空的"猎鹰",配备先进声呐浮标,能够在广阔海域进行地毯式搜索。 这种反潜机一次可以投放 上百个声呐浮标 ,形成立体监控网络。 每个浮标都是海洋中的"耳朵", 时刻倾听着水下的动静 。 更重要的是,中国正在构建 立体反潜网络 。 从海底的声呐阵列,到海面的驱逐舰编队,再到空中的反潜机巡逻。 这张大网正在越织越密 。 055型驱逐舰配备的 SJD9型数字化船壳声呐 ,探测距离超过12公里。 054A型护卫舰的 拖曳声呐阵列 ,能够探测远距离的潜艇活动。 这些先进装备让中国海军的"耳朵"越来越灵敏。 空中力量同样不容小觑。 基于 直-20平台 研发的反潜直升机,配备吊放声呐和反潜鱼雷。 它们能够快速机动到可疑海域, 进行精确打击 。 更关键的是海底监听系统的部署。

055型驱逐舰配备的 SJD9型数字化船壳声呐 ,探测距离超过12公里。 054A型护卫舰的 拖曳声呐阵列 ,能够探测远距离的潜艇活动。 这些先进装备让中国海军的"耳朵"越来越灵敏。 空中力量同样不容小觑。 基于 直-20平台 研发的反潜直升机,配备吊放声呐和反潜鱼雷。 它们能够快速机动到可疑海域, 进行精确打击 。 更关键的是海底监听系统的部署。 中国在重要海域部署的 水下声呐阵列 ,就像给大海装上了"监控摄像头"。 这些系统能够对潜艇进行 长时间跟踪和定位 。 特别是在近海区域,地形复杂,深度有限, 外军潜艇很难藏身 。 中国的地理优势在这里体现得淋漓尽致。 南海、东海的复杂海底地形, 中国海军了如指掌 。 外来的潜艇就像闯入陌生房间的小偷, 处处都是陷阱 。 人工智能技术的应用,让反潜能力更上一层楼。

中国在重要海域部署的 水下声呐阵列 ,就像给大海装上了"监控摄像头"。 这些系统能够对潜艇进行 长时间跟踪和定位 。 特别是在近海区域,地形复杂,深度有限, 外军潜艇很难藏身 。 中国的地理优势在这里体现得淋漓尽致。 南海、东海的复杂海底地形, 中国海军了如指掌 。 外来的潜艇就像闯入陌生房间的小偷, 处处都是陷阱 。 人工智能技术的应用,让反潜能力更上一层楼。 AI辅助声呐识别系统 能够从复杂的海洋噪音中识别出潜艇特征。 这就像给反潜兵配上了"火眼金睛", 再细微的动静都逃不过 。 无人潜航器集群作战概念,更是让人眼前一亮。 成群的 无人潜航器 可以在可疑海域进行搜索。 它们不怕牺牲,不知疲倦, 24小时不间断工作 。 面对这样的反潜体系,再先进的核潜艇也要 掂量掂量 。

AI辅助声呐识别系统 能够从复杂的海洋噪音中识别出潜艇特征。 这就像给反潜兵配上了"火眼金睛", 再细微的动静都逃不过 。 无人潜航器集群作战概念,更是让人眼前一亮。 成群的 无人潜航器 可以在可疑海域进行搜索。 它们不怕牺牲,不知疲倦, 24小时不间断工作 。 面对这样的反潜体系,再先进的核潜艇也要 掂量掂量 。 决战深蓝:谁将主宰未来海洋 未来的海洋安全, 将更多取决于水下力量的较量 。 人工智能、无人潜航器、量子通信——这些前沿技术正在改写反潜作战的游戏规则。 中国在这条路上起步虽晚,但 追赶速度令人刮目相看 。 技术发展的规律告诉我们, 没有永远的技术垄断 。 当年GPS导航技术,美国独占鳌头。 如今北斗系统的精度已经 不输GPS 。 反潜技术也是如此。

决战深蓝:谁将主宰未来海洋 未来的海洋安全, 将更多取决于水下力量的较量 。 人工智能、无人潜航器、量子通信——这些前沿技术正在改写反潜作战的游戏规则。 中国在这条路上起步虽晚,但 追赶速度令人刮目相看 。 技术发展的规律告诉我们, 没有永远的技术垄断 。 当年GPS导航技术,美国独占鳌头。 如今北斗系统的精度已经 不输GPS 。 反潜技术也是如此。 量子通信技术的突破,将让水下通信变得 更加安全可靠 。 潜艇再也无法利用通信盲区来隐藏行踪。 海底光纤传感网络的部署,让整个海洋变成了 "透明"的监控场 。 任何异常振动都会被精确捕捉。 这就像给大海装上了 神经系统 。 更重要的是,中国正在发展自己的核潜艇力量。 以潜制潜 被公认为反潜作战的最有效方式。

量子通信技术的突破,将让水下通信变得 更加安全可靠 。 潜艇再也无法利用通信盲区来隐藏行踪。 海底光纤传感网络的部署,让整个海洋变成了 "透明"的监控场 。 任何异常振动都会被精确捕捉。 这就像给大海装上了 神经系统 。 更重要的是,中国正在发展自己的核潜艇力量。 以潜制潜 被公认为反潜作战的最有效方式。 093B型攻击型核潜艇的服役,标志着中国核潜艇技术的 重大突破 。 新一代战略核潜艇的研发,更是让人充满期待。 当技术差距逐渐缩小,水下较量的胜负天平将向哪一方倾斜? 答案可能在于 系统性能力的比拼 。 单一平台的优势正在被 体系化作战能力 所取代。 中国的优势在于能够统筹规划, 协调发展 。 从装备研发到人才培养,从技术突破到战术创新。

093B型攻击型核潜艇的服役,标志着中国核潜艇技术的 重大突破 。 新一代战略核潜艇的研发,更是让人充满期待。 当技术差距逐渐缩小,水下较量的胜负天平将向哪一方倾斜? 答案可能在于 系统性能力的比拼 。 单一平台的优势正在被 体系化作战能力 所取代。 中国的优势在于能够统筹规划, 协调发展 。 从装备研发到人才培养,从技术突破到战术创新。 这种 举国体制的优势 ,在关键技术攻关中体现得尤为明显。 当年研制"两弹一星"的精神,如今在海洋装备发展中得到传承。 新材料、新工艺、新技术的不断突破, 正在缩小与先进国家的差距 。 更重要的是,中国有着丰富的海洋资源和广阔的海域。 这为反潜作战提供了 天然的训练场 。 实战化训练的不断深入,让中国海军的反潜能力 日臻成熟 。 面对未来的挑战,中国已经做好了准备。 不是盲目自信,而是 有理有据的底气 。

这种 举国体制的优势 ,在关键技术攻关中体现得尤为明显。 当年研制"两弹一星"的精神,如今在海洋装备发展中得到传承。 新材料、新工艺、新技术的不断突破, 正在缩小与先进国家的差距 。 更重要的是,中国有着丰富的海洋资源和广阔的海域。 这为反潜作战提供了 天然的训练场 。 实战化训练的不断深入,让中国海军的反潜能力 日臻成熟 。 面对未来的挑战,中国已经做好了准备。 不是盲目自信,而是 有理有据的底气 。 结语 核潜艇威胁的本质在于其 不确定性 ,这种不确定性正是战略威慑的核心所在。但技术发展告诉我们, 没有永远的技术垄断 ,也没有绝对的军事优势。 随着中国反潜能力的不断提升,这些 深海幽灵 将不再那么神秘莫测。未来的海洋安全,需要的是技术创新与 战略智慧 的完美结合。 面对这种看不见的威胁,你认为最关键的突破点在哪里? 水下安全,关乎每个人的未来 。

结语 核潜艇威胁的本质在于其 不确定性 ,这种不确定性正是战略威慑的核心所在。但技术发展告诉我们, 没有永远的技术垄断 ,也没有绝对的军事优势。 随着中国反潜能力的不断提升,这些 深海幽灵 将不再那么神秘莫测。未来的海洋安全,需要的是技术创新与 战略智慧 的完美结合。 面对这种看不见的威胁,你认为最关键的突破点在哪里? 水下安全,关乎每个人的未来 。

弘利配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。